|

|

|

|

|

На этой странице: Кто-то делает гидравлические стрелки из “чернухи”, кто-то – из нержавейки (!). Раскрашивают...

У кого-то их размеры “по правилу”, а у кого-то “по опыту”...

У кого-то они с сеткой внутри, а у кого-то ещё и с магнитами...

И что же за творение получается в результате? “Волшебная лампа Аладдина”

или произведение искусства “прекрасная незнакомка”? или произведение искусства “прекрасная незнакомка”?  А может быть ...просто гульфик

, так красочно описанный в известной книге Франсуа Рабле? , так красочно описанный в известной книге Франсуа Рабле?Но давайте мыслить как инженеры!

Что проку от грязевика, стоящего в самом центре тепловой схемы котельной?

А при установке автоматического воздухоотводчика разве требуется “подставлять” под него стальную “бочку”?

Всё это излишества, мягко говоря.

Итак, грязевик нужен в котельной, работающей на теплосеть. Его назначение – “отлавливать” камни, палки, рукавицы и т.п. Соответственно, ставят его на вводе обратной сетевой воды в котельную.

Автоматические воздухоотводчики, конечно же, лучше ставить на верхних заглушках вертикальных труб. Но из-за этого вовсе не требуется увеличивать диаметры этих труб.

Учтём общеизвестное: для котельной оптимальная скорость воды в стальном трубопроводе по экономическому критерию – 1–3 м/с.

Максимальный расход воды в трубопроводе рециркуляции (то есть на участке, замыкающем котловой контур) у каждой котельной свой. А его ориентировочные величины таковы:

в котельной с тремя котлами и более – “0,2 от расхода сетевой воды”,

в котельной с двумя котлами – “0,5 от расхода сетевой воды”,

для единственного котла – “0,9 от расхода сетевой воды”.

В соответствии с этим максимальным расходом и нужно выбирать диаметр трубы-перемычки (участка, замыкающего котловой контур). И хотя “бочка” там ни к чему, всё же стоит выбрать завышенный диаметр. Одна из причин этого: благодаря пренебрежимо малой характеристике сопротивления этого замыкающего участка можно будет легко сделать так, что расход воды через каждый котёл будет определяться преимущественно его характеристикой сопротивления и характеристикой сопротивления арматуры в котловой ветви. Изменения этого расхода будут несущественны. Соответственно отпадёт необходимость в насосе рециркуляции даже для водотрубного котла (зачастую у них недопустимо уменьшение расхода относительно номинальной величины).

✈

Кстати, из-за перетока по этому замыкающему участку горячей воды с выхода котла на его вход будет происходить необходимое повышение температуры воды tвх.

Вторая причина: чем меньше перепад давления на данном участке, тем меньше противодействие уменьшению расхода при “закрывании” трёхходового клапана (когда необходима низкая температура сетевой воды).

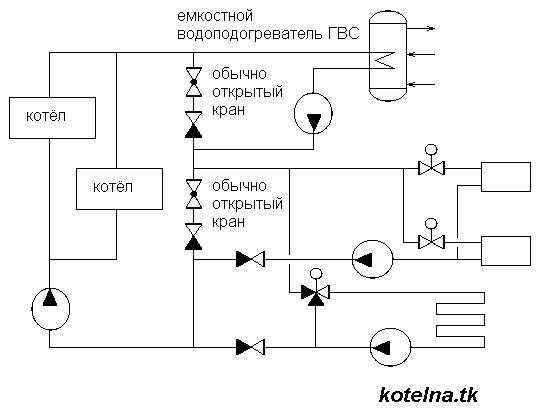

Квартальная котельная во Владимире с тремя котлами ДКВр-10-13

В 2008 году в этой котельной паровые котлы были переведены в водогрейный режим работы. При проектировании тепломеханической схемы было принято решение контур котлов сделать короткозамкнутым. На фотографии – два коллектора на 500 м3/ч с замыкающим участком:

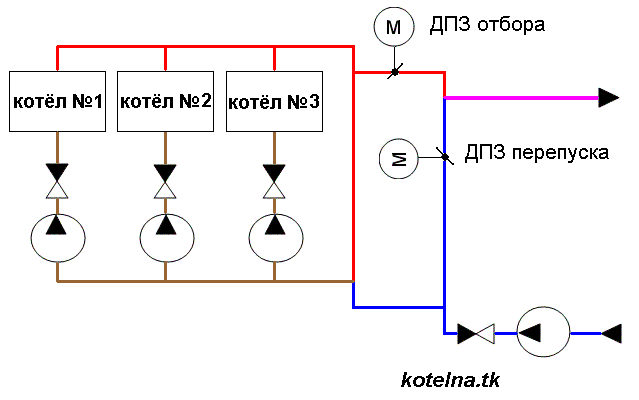

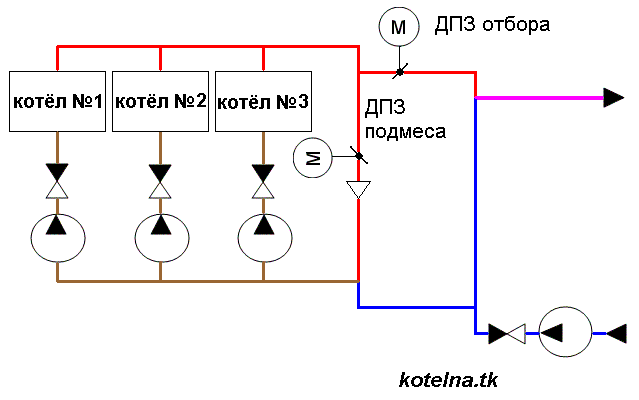

На случай аварии насосной группы котла или насосной группы отопительных приборов нужно на участке, замыкающем котловой контур, установить запорную арматуру: шаровой кран или дисковый поворотный затвор (ДПЗ).

✈

Регулирование рециркуляции и перепуска возможно и без трёхходового клапана. Помимо “советской” тепловой схемы это реализуется в некоторых схемах с сетевым водоподогревателем и в схемах с дополнительным насосом.

Желательно, чтобы пропускная способность Kvs регулирующего трёхходового клапана имела величину около 4Gmax.

Для линии перепуска (для “ножки” трёхходового клапана) нужно предусмотреть установку обратного клапана и переход на трубопровод меньшего диаметра. Совокупная пропускная способность обратного клапана и этого трубопровода должна быть (0,5–0,7)Kvs. При этом для получения малой величины Kv можно использовать не дроссельную диафрагму, так легко засоряющуюся, а трубу длиной несколько метров. Например, для получения Kv2 – трёхметровую стальную трубу DN15 (диаметр отверстия в эквивалентной дроссельной диафрагме – 8 мм).

А если бы для регулирования потребовался трёхходовой клапан с Kvs, исчисляемой сотнями или тысячами, то я бы принял альтернативный вариант:

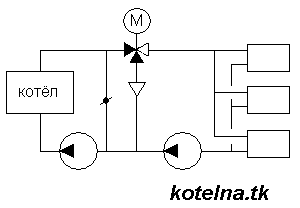

1 Монтаж одного из двух регулирующих ДПЗ на участке, замыкающем контур теплосети (котельная с водотрубными котлами)

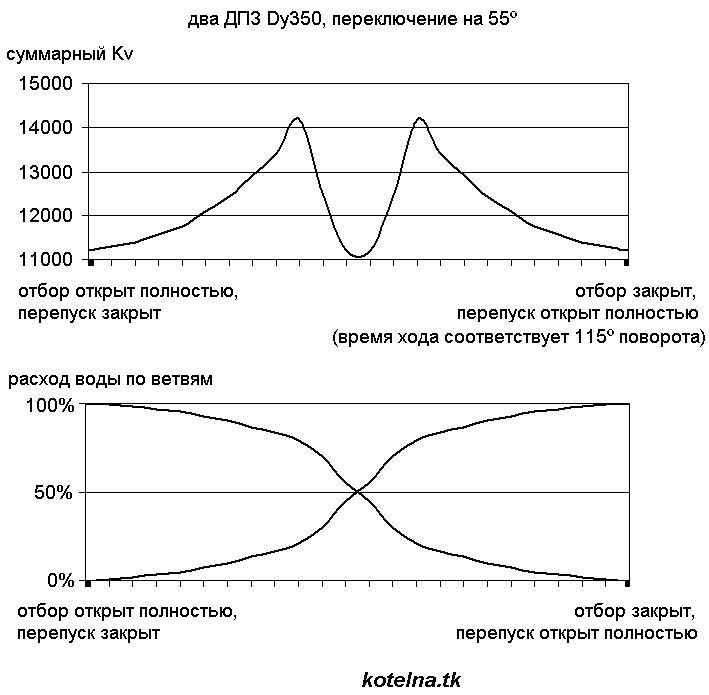

(на основе способа, предложенного АКХ им. К.Д. Памфилова*) Пример для пары одинаковых ДПЗ DN350.

Желательно, чтобы у ДПЗ не было эластичного вкладыша (манжеты): предпочтительно уплотнение “металл – металл”. В противном случае один из концевых выключателей сервопривода ДПЗ нужно будет настроить на срабатывание при закрывании до 15–20 градусов (остановка перед вхождением всего диска в манжету).

У сервоприводов ДПЗ должны быть дополнительные концевые выключатели (вернее будет сказать, “сигнальные”). Срабатывание такого выключателя у обоих ДПЗ нужно настроить на угол поворота (открывания) 55–60 градусов:

схема электрическая – Схема управления парой ДПЗ при гидравлической стрелке1.png 4 кБ

Результат расчёта пропускной способности Kv пары ДПЗ “TecLarge” DN350:

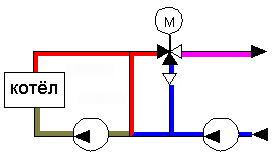

2 Монтаж одного из двух регулирующих ДПЗ на участке, замыкающем котловой контур (котельная с жаротрубно-дымогарными котлами)

(на основе способа, предложенного МНИИТЭП*) Регулирующие ДПЗ одинаковые.

Для трубопровода рециркуляции нужно предусмотреть установку обратного клапана и рассчитать переход на меньший диаметр с целью получения величины “(0,2÷0,3) Kvs ДПЗ”. Повышенная характеристика сопротивления этого участка позволит получить монотонную зависимость “угол поворота – Kv обеих ветвей”:

Для уменьшения неравномерности совокупной пропускной способности Kv желательно повысить характеристику сопротивления ветвей отбора: максимально разнести ветвь рециркуляции и ветвь стрелки-перемычки. Нужно учесть, что Kv участка трубопровода между врезками не должна стать меньше 0,25 Kvs. Например, для трубопроводов DN500 это может выглядеть так:

-2014.png) Желательно, чтобы у используемых ДПЗ не было эластичного вкладыша (манжеты): предпочтительно уплотнение “металл – металл”. В противном случае один из концевых выключателей сервопривода ДПЗ нужно будет настроить на срабатывание при закрывании до 15–20 градусов (остановка перед вхождением всего диска в манжету).

Схема электрическая – Схема управления парой ДПЗ при гидравлической стрелке (РВО).png 7 кБ

_______ ДПЗ, стоящий в ветви рециркуляции или перепуска, должен приоритетно открываться в случае, если “температура воды на входах котлов низкая”. При использовании Vitotronic'ов, для этого нужно установить на входе каждого котла датчик температуры 17A–“Therm–Control” (у котлов Viessman под них предусмотрены гильзы в теле котла), у “333”-го – ввести кодировку “AA:2” (“снижение мощности посредством датчика температуры 17A”).

А при использовании прибора ТРМ32 (“Овен”) можно применить его регулятор температуры ГВС для поддержания температуры воды на общем входе котлов (создав для этого приоритет):

схема электрическая – Схема управления парой ДПЗ при гидравлической стрелке (ТРМ32).png 7 кБ

Об опрокидывании потока на котловом замыкающем участке

Далее подразумевается зависимое присоединении теплосети, если не оговорено иное.

Опрокидывание потока на котловом замыкающем участке (в линии рециркуляции) встречается, наверное, довольно часто. Как правило, при проектировании котельной предусматривают, что расчётная присоединённая нагрузка распределится между несколькими котлами (насос-котлами). Соответственно, уже из-за сравнительно малой теплопроизводительности котла расчётный расход воды через него (расход котлового насоса) оказывается значительно ниже номинального расхода сетевой воды: в два раза и более (в несколько раз). Так появляется главная предпосылка опрокидывания. Она может легко реализоваться при частичной нагрузке котельной, когда работает минимальное количество насос-котлов. При определённом “открывании” трёхходового клапана расход воды в ветви его порта “A” становится больше чем расход воды в контуре котлов. Тогда в перемычке и наступает опрокидывание потока. Вместо рециркуляции появляется поток противоположного направления – перепуск, понижающий температуру воды, выходящей “справа”. Температура воды на входе котла становится равна температуре обратной сетевой воды.

То, что температура воды на входе котла становится равна температуре обратной сетевой воды, может иметь разные последствия:

#1 При очень низких температурах наружного воздуха – уменьшение доступной теплопроизводительности.

Если имеет место завышенный расход сетевой воды (это ещё одна причина опрокидывания), то происходит сближение температур прямой воды и обратной воды: в частности, температура обратной воды становится выше её значений по температурному графику. Из-за этого при очень низких температурах наружного воздуха температура воды на входе котла может превысить расчётную величину. Соответственно, температура воды на выходе котла может стать выше максимально допустимой величины (теоретически). На практике автоматика регулирования при увеличении теплопроизводительности как бы “упирается” в максимально допустимую температуру воды на выходе котла, и максимальная теплопроизводительность котла не достигается.

✈

Пример расчёта, когда увеличение расхода сетевой воды на четверть (при сохранении отпуска тепла) приводит к сдвигу температур воды в контуре котлов на два градуса вверх:

Если бы теперь при гипотетической эксплуатации этой котельной было решено повысить температуру прямой сетевой воды до величины, требуемой по графику (“90°С”), то заданную температуру воды на выходе котлов понадобилось бы поднять выше 100°С (при её проектной величине “95°С”).

#2 При прочих температурах наружного воздуха (выше расчётной tнв) – недопустимо низкая температура воды на входе котла (для обычного неконденсационного котла).

Предпосылки опрокидывания потока на котловом замыкающем участке:

фактический расход воды через котёл ниже расчётной величины,

фактический расход сетевой воды выше номинальной велисины (неоптимальна характеристика сетевого насоса, неотрегулирована теплосеть),

отсутствует электронный регулятор температуры воды на входах котлов (реле температуры) с приоритетным воздействием на трёхходовой клапан.

✈

Обычно в котельной регулятор температуры сетевой воды поддерживает её заданную величину по графику температуры прямой сетевой воды. В этом случае следствием завышенного расхода сетевой воды становится завышенная температура обратной воды (против её значения по температурному графику). Соответственно, выше нормы и “средняя температура отопительного прибора”. Результат – “перетоп” большинства потребителей.

В связи с этим желательно:

➚ использовать регулятор температуры сетевой воды, поддерживающий среднеарифметическое значение температурных графиков (tпр.зад+tобр.зад)/2, то есть “среднюю температуру отопительного прибора”,

➚ во время пусконаладки котельной оставить расход воды в контуре котлов на уровне, превышающем расчётную величину: При одиночной работе насос-котла...

Увеличенный расход воды через котлы будет не только благоприятен для них (ослабится рост отложений со стороны воды, уменьшенная разность температур снизит механические напряжения), но и в какой-то мере компенсирует то, что температура обратной сетевой воды завышена.

...И необходимо:

♦ задействовать не только электронный регулятор, управляющий теплопроизводительностью котлов (Управление режимом теплогенерации),

♦ но и электронный регулятор температуры воды на входах котлов (реле температуры) с приоритетным воздействием на трёхходовой клапан. При недопустимо низкой температуре воды на входах котлов (разности температур) он должен медленно “закрывать” трёхходовой клапан за этим замыкающим участком (например, импульсами “1/60 полного хода с периодом 90 секунд”):

схема электрическая – Схема управления трёхходовым клапаном при гидравлической стрелке.png 4 кБ

✈

При работе котельной опрокидывание потока на котловом замыкающем участке может выглядеть следующим образом. Допустим, что произошёл запуск котельной с остывшей теплосетью. Температура прямой сетевой воды ниже заданной величины, трёхходовой клапан стремится к положению “открыт полностью”. Опрокидывание потока на котловом замыкающем участке проявляется в виде недопустимо низкой температуры воды на входе котла. По мере прогревания потребителей обе температуры сетевой воды растут. Растёт и температура воды на входе котла: она равна температуре обратной сетевой воды. Но со временем температура обратной сетевой воды становится равна заданной величине, а для входа котла такая температура всё ещё недопустимо низкая. Эта ситуация устойчива и может длиться сколько угодно. Её уже не оправдать “набросом нагрузки”.

Если же в этой котельной работает электронный регулятор температуры воды на входах котлов, то вышеописанная ситуация исключается. На недопустимо низкую температуру воды на входе котла сразу же реагирует трёхходовой клапан. Он начинает “закрываться”: уменьшает расход воды в ветвях отбора мощности и увеличивает расход воды через свою “ножку” (штатный перепуск). Благодаря уменьшению расхода воды в ветвях отбора мощности опрокидывание потока (нештатный перепуск) пропадает, появляется рециркуляция. Рециркуляция повышает у котла обе температуры воды: на входе и на выходе. Температура воды на выходе котла приближается к своей заданной величине. Хотя расход воды в подающей ветви отбора мощности уменьшился, температура этой воды повысилась. Такой сдвиг температур может происходить при неизменной теплопроизводительности (и отпуске тепла).

Для ускоренного достижения заданной температуры прямой сетевой воды можно выполнять дополнительное (избыточное) увеличение теплопроизводительности: повышать заданную температуру воды на выходах котлов, поочерёдно запускать резервные котлы.

⌂ Котельная с единственным котловым насосом (общим для всех котлов) или с двумя параллельными ветвями “насос-котёл”

Если расход сетевой воды превышает номинальную величину, то необходимо выполнить мероприятия по регулировке тепловой сети.

Если максимальная проектная температура воды на общем выходе котлов равна максимальной проектной температуре прямой сетевой воды, то можно предотвратить вышеописанное “упирание” автоматики регулирования (#1), установив обратный клапан на котловом замыкающем участке. Кстати, установка этого обратного клапана внесёт свой вклад в живучесть котельной: в случае отказа котловых насосов сетевой насос будет сразу же обеспечивать расход воды через котлы (хоть в какой-то мере).

⌂ Теплогенераторная коттеджа с единственным котловым насосом (общим для всех котлов)

Расчётный расход котлового насоса должен быть больше самого большого расчётного расхода воды среди потребителей или равен ему: например, расходу в системе отопления. Вышеописанное “упирание” автоматики регулирования (#1) можно предотвратить, установив обратный клапан на котловом замыкающем участке. Кстати, установка этого обратного клапана внесёт свой вклад в живучесть котельной: в случае отказа котловых насосов сетевой насос будет сразу же обеспечивать расход воды через котлы (хоть в какой-то мере).

Замыкающий участок с двумя обратными клапанами (приоритет у предвключенного ВПЕ) и с тремя обратными клапанами (высший приоритет у калорифера):

✈

Эта тепловая схема – короткозамкнутый котловой контур – может оказаться тем что надо и для конденсационного котла. Причина: недостаточный напор встроенного в котёл насоса для обеспечения номинального расхода воды через котёл, включенный в один контур с нагрузкой. Понятно, что в этом случае не нужен регулятор температуры воды на входе котла. Регулятор, управляющий теплопроизводительностью котла, может поддерживать температуру воды на общем выходе котлов по отопительному температурному графику с «включением» излома во время приготовления горячей воды.

⌂ Котельная с независимым присоединением теплосети: с параллельными ветвями “насос-котёл” и вторичным контуром с насосом греющей воды и сетевым водоподогревателем

В этой тепловой схеме опрокидывание потока на котловом замыкающем участке также нежелательно. Здесь оно вызвано тем, что расход воды в котловом контуре ниже чем расход греющей воды. В такой ситуации частота вращения насоса греющей воды оказывается избыточно высока. Температура подачи греющей воды ниже оптимальной (занижен и температурный напор в водоподогревателе), а на входе котла температура воды наоборот завышена (это может воспрепятствовать выходу котла на расчётную теплопроизводительность).

Если ветвей “насос-котёл” не больше двух, то предотвратить эти явления можно, установив обратный клапан на котловом замыкающем участке. Кстати, установка этого обратного клапана внесёт свой вклад в живучесть котельной: в случае отказа котловых насосов сетевой насос будет сразу же обеспечивать расход воды через котлы (хоть в какой-то мере).

Решение, подходящее для любого количества ветвей “насос-котёл” – это использование регулятора “реле разности температур”. Один преобразователь температуры (датчик) должен стоять на общем выходе котлов, а другой где-нибудь в середине перемычки. После своего срабатывания реле разности температур должно дать команду медленно понижать расход греющей воды, например, импульсами “1/60 полного хода с периодом 90 секунд”. В управлении насосом греющей воды у этого реле должен быть приоритет перед регулятором температуры сетевой воды:

схема электрическая – Схема противодействия опрокидыванию потока на участке, замыкающем котловой контур.png 4 кБ (независимое присоединении теплосети)

the Peace of "I", Вячеслав Штренёв На этом же сайте: Гидравлическая стрелка От “гламура” и скрытого изъяна – к двум обычным коллекторам Применение трёхходовых клапанов “Составной клапан” для котельной с жаротрубными котлами и сетевым водоподогревателем |

-2014.png)